官能基の違いによって、どのような合成反応をするのか理解することは重要です。これら官能基の中でも、重要な官能基としてケトンとアルデヒドが知られています。

ケトンはカルボニル基と呼ばれており、アルデヒドはホルミル基といいます。両者に共通しているのは、C=Oの構造を有することです。そのため有機化学では、カルボニル基もホルミル基も似た化学反応を起こします。

ケトンとアルデヒドを含めたカルボニル化合物では、さまざまな種類の化学反応を起こします。あらゆる化合物を合成できるため、有機化学では非常に重要な官能基です。

ただ反応の種類が多く、内容は複雑になりやすいです。そこでカルボニル化合物の化学反応の中でも、カルボニル化合物への求核付加反応を解説していきます。

もくじ

カルボニル化合物の炭素原子は電子不足の状態

有機化学ではさまざまな官能基を取り扱います。これらの官能基の中でも、カルボニル化合物に特徴的なことがあります。それは、カルボニル化合物の炭素が電子不足であることです。

カルボニル基やホルミル基の場合、炭素原子に酸素原子が結合しています。しかも単結合ではなく、二重結合でつながっています。そのため二重結合の電子は酸素原子に移動することができます。

炭素原子がプラスに荷電しており、さらには酸素原子と二重結合でつながっていることから、求核剤が炭素原子を攻撃しやすくなっています。これが、カルボニル化合物を用いた合成反応で最初に認識しなければいけない事実です。

脱離基がない場合、求核付加反応が起こる

カルボニル基やホルミル基の場合、脱離基がありません。ケトンであれば、C=Oの炭素原子の隣にあるのはアルキル鎖です。アルデヒドについても、C=Oの炭素原子の隣にあるのはアルキル鎖と水素原子です。そのため、カルボニル基やホルミル基は求核付加反応が起こります。

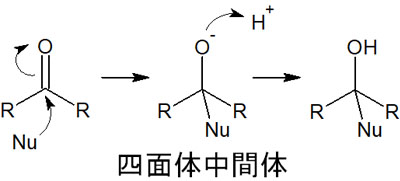

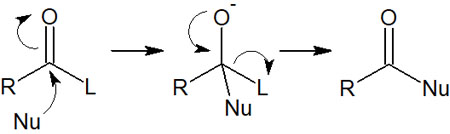

以下のように、求核剤(Nu)がカルボニル炭素を攻撃することで反応が進行します。

求核剤がカルボニル炭素を攻撃後、炭素原子はsp3混成軌道(正四面体)になります。このとき生成する中間体を四面体中間体といいます。求核剤がカルボニル炭素を攻撃するとき、必ず四面体中間体が生成されます。

ただ、酸素原子がマイナスの電荷を有している状態は不安定です。そのため、酸素原子は水素原子(プロトン)を攻撃して-OHとなります。こうして、合成反応が完了します。

脱離基がある場合、求核アシル置換反応が起こる

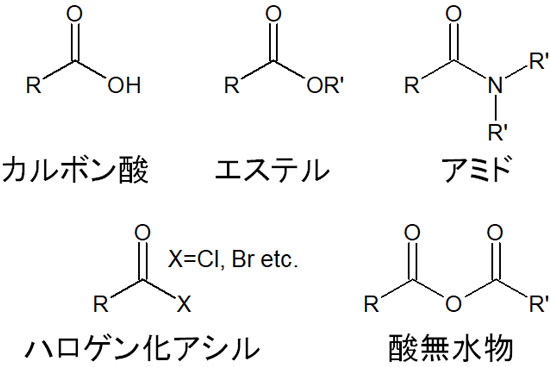

なお、カルボニル化合物の種類は非常に多いです。カルボニル基とホルミル基では脱離基がないものの、C=Oの構造をもつカルボニル化合物であれば、例えば他に以下のような化合物が知られています。

- カルボン酸

- エステル

- アミド

- ハロゲン化アシル

- 酸無水物

これらの化合物はカルボン酸誘導体と呼ばれています。カルボニル基のようにアルキル鎖で結合しているわけではなく、酸素原子や窒素原子など、電気陰性度の高い原子が炭素原子の隣に結合しています。

これらカルボン酸誘導体の場合、隣に電気陰性度の高い原子が存在するため、置換反応を起こします。以下のような求核アシル置換反応を起こします。

カルボニル基やホルミル基のような求核付加反応は起こりません。脱離基が存在するかどうかによって、このように起こる化学反応の種類が違ってきます。

カルボニル化合物の求核付加反応

カルボニル化合物の反応でカルボン酸誘導体まで解説すると、非常に広範囲の内容になってしまいます。そこで脱離基が存在しない、カルボニル基とホルミル基の求核付加反応について解説していきます。

ケトンやアルデヒドに対する求核付加反応の種類はいくつか存在します。その中でも、重要な合成反応は以下になります。

- グリニャール反応

- シアノヒドリンの合成反応

- アミンの合成反応:イミン・エナミンの合成

- 水和反応:アセタール・ヘミアセタールの合成

利用する試薬は異なりますし、生成される化合物も違います。ただ、反応機構はどれもカルボニル化合物への求核付加反応です。ケトンやアルデヒドに対して、どのような合成反応になっているのかより深く解説していきます。

グリニャール試薬での合成反応

非常に強力な塩基性を有する化合物として有機金属化合物があります。有機金属化合物はカルボニル基やホルミル基と反応し、ヒドロキシ基(-OH)を生成します。

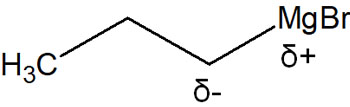

有機金属化合物には種類があり、最も有名な化合物がグリニャール試薬です。Mg(マグネシウム)を分子内にもつ化合物がグリニャール試薬であり、グリニャール反応を起こすことで求核付加反応が起こります。以下のような構造をもつ化合物がグリニャール試薬です。

グリニャール試薬では、マグネシウムと結合している炭素原子がマイナスの電荷を有しています。そのためカルボアニオン(マイナスの電荷をもつ炭素原子)と同じように合成反応が進みます。

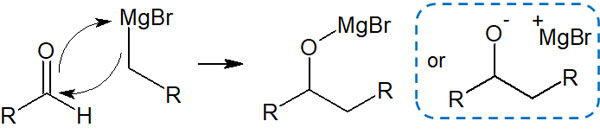

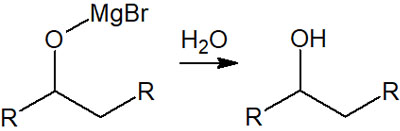

グリニャール反応はどのような反応機構になっているのでしょうか。これについて、グリニャール試薬のアニオン炭素がカルボニル炭素を攻撃します。それと同時に、酸素原子とマグネシウムが結合します。以下のようになります。

酸素原子がマイナスの電荷を帯びている状態の四面体中間体は不安定です。ただ有機金属化合物は非常に塩基性が強いため、四面体中間体のまま存在することができます。

その後、水を加えるなどによって後処理すると酸素原子からマグネシウム原子が消え、酸素原子に水素原子が結合します。その結果、アルコールが合成されます。

ケトンやアルデヒドに対してグリニャール反応させると、新たな炭素鎖を作ることができます。そのため、有機化学では非常に重要な合成反応の一つです。

プロトン存在下でのシアノヒドリンの合成

有機金属化合物のような強塩基でなかったとしても、カルボニル炭素は求核攻撃を受けます。求核剤としては、例えばシアン化物イオンが知られています。

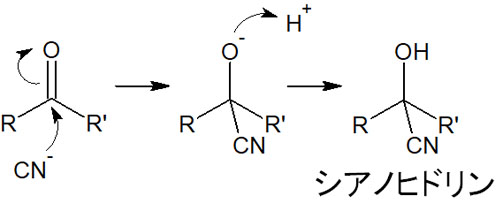

シアノヒドリンの合成反応ではHCN(シアン化水素)を利用します。シアン化物イオンがカルボニル炭素を攻撃した後、溶液中に存在する水素原子(プロトン)を酸素原子が捕まえます。その結果、シアノヒドリンが生成されます。

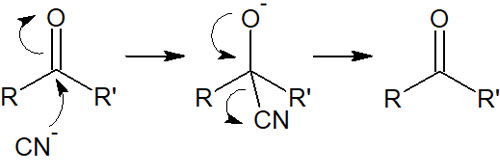

重要なのは、溶液中にプロトンが存在することにあります。強塩基によって溶液中にH+が存在しない場合、シアン化物イオンが脱離基となって元に戻ってしまいます。

シアノ基は脱離する能力があるため、溶液中にプロトンがあるからこそシアノヒドリンの合成が可能です。

アミンによる反応でイミンまたはエナミンになる

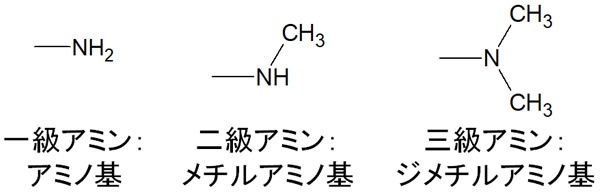

先ほど説明したシアン化物イオンと似た反応機構により、ケトンやアルデヒドと反応する化合物にアミンがあります。アミンでは以下のように、結合している炭素鎖の数によって第一級アミン、第二級アミン、第三級アミンと種類があります。

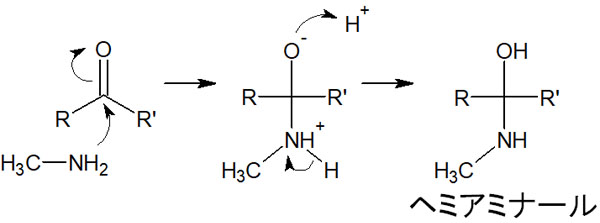

これらのアミンについても、溶液中にH+を加えておくことで、シアン化物イオンと同様に以下のような反応が進みます。

このとき生成される化合物をヘミアミナールといいます。先ほどのシアノヒドリン合成と異なるのは、アミンが攻撃した後に窒素原子がプラスの電荷を帯びていることです。そのため、第一級アミンや第二級アミンではプロトンが抜き取られてプラスの電荷がなくなります。

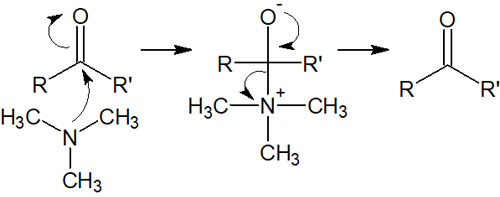

一方で第三級アミンでは抜き取られるプロトンが存在しません。プラスの電荷をもつアミンは脱離基として優れているため、第三級アミンがカルボニル炭素を攻撃したとしても、以下のように元通りになります。

つまり第三級アミンとカルボニル化合物を反応させても、合成反応は進行しません。第一級アミンまたは第二級アミンと反応させるからこそ、カルボニル化合物は合成反応が進行します。

・第一級アミンがケトンまたはアルデヒドと反応し、イミンになる

なお、グリニャール反応やシアノヒドリン合成と異なり、さらに次の反応が進行します。生成化合物であるヘミアミナールは不安定な物質だからです。

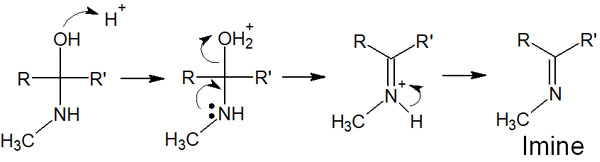

第一級アミンがケトンまたはアルデヒドと反応する場合、ヘミアミナールからイミンが生成されます。反応機構は以下になります。

イミンの生成では、窒素原子と炭素原子が二重結合を形成することでイミンが作られます。窒素原子に水素原子が存在するため、H+が消えると同時に二重結合を作ります。

・第二級アミンがケトンまたはアルデヒドと反応し、エナミンになる

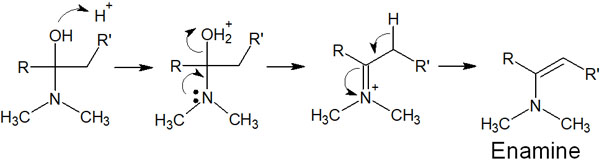

一方で第二級アミンがケトンまたはアルデヒドと反応する場合はどうなるのでしょうか。第二級アミンの場合、ヘミアミナールを形成したとしても、窒素原子に水素原子は結合していません。そのため窒素原子と炭素原子との間に二重結合を作り、イミンになることはできません。

その代わり、第二級アミンとカルボニル化合物を反応させると、エナミンを得られるようになります。反応機構は以下のようになります。

窒素原子に水素原子が結合していないため、窒素と炭素の間に二重結合を作るのは不可能です。その代わり、炭素原子に結合している水素原子(プロトン)が引き抜かれ、アルケンを生成します。このようにN-C=Cの構造をもつ化合物がエナミンです。

アミンとカルボニル化合物が反応することで、ヘミアミナールが生成されるまでの反応機構は難しくありません。ただアミンでは、その後も合成反応が進みます。しかも、第一級アミンなのか第二級アミンなのかによって生成物が異なります。

- 第一級アミンと反応:イミンが生成される

- 第二級アミンと反応:エナミンが生成される

反応機構は複雑ですが、どのような化合物を得られるようになるのか整理するようにしましょう。

水和反応でアセタール・ヘミアセタールを生じる

カルボニル基やホルミル基を有する化合物では、他にも重要な合成反応があります。それがアセタールとヘミアセタールです。これらは水和反応と呼ばれています。

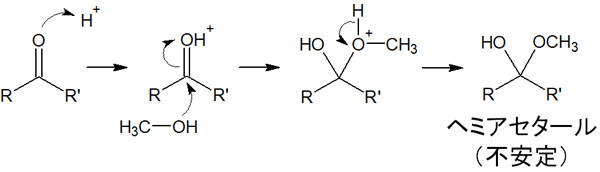

酸触媒が存在する場合、カルボニル酸素にプロトンが結合することで、プラスの電荷を帯びるようになります。このときアルコールがカルボニル炭素を攻撃し、ヘミアセタールを生じます。反応機構は以下のようになります。

ヘミアセタールの反応機構については、これまで説明してきた反応機構とほぼ同じです。そのため、問題なく理解できるはずです。

・ヘミアセタールからアセタールを得る

ただ、ヘミアセタールは非常に不安定です。先ほど、アミン合成で生成されるヘミアミナールが不安定なため、イミンまたはエナミンが生成されると説明しました。カルボニル化合物の水和反応も同様であり、さらに反応が進行することで生成物を得られるようになります。

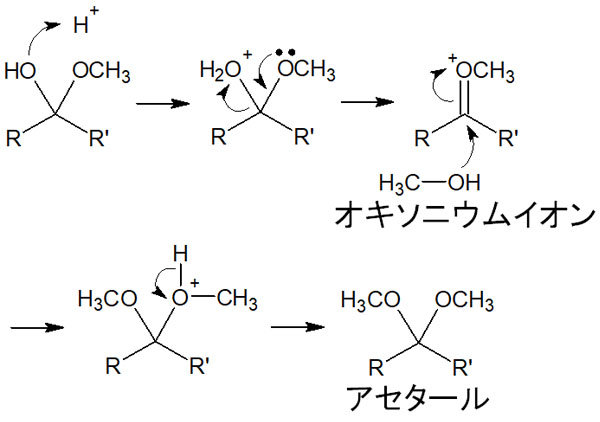

酸触媒下で合成反応させるため、ヒドロキシ基(-OH)はプロトンを捕まえることができます。その結果、H2Oが抜けることでオキソニウムイオンが生成されます。ただオキソニウムイオンは不安定な中間体であり、アルコールが求核攻撃します。その結果、アセタールが合成されます。

これらの反応機構は以下のようになります。

つまり、ヒドロキシ基(-OH)がアルコキシ基(-OR)に置き換わると理解しましょう。

なぜ、アセタールの合成が重要なのでしょうか。それは、官能基の保護基になるからです。アセタールの合成は可逆反応です。つまり、アセタールからケトンまたはアルデヒドへ戻すことができます。

ここまで説明した通り、カルボニル炭素は反応性が高いです。そのためアミンなど塩基性の強い試薬を加えると求核付加反応が起こります。そこで事前にアセタールに変換しておけば、カルボニル基が存在しないため、求核攻撃されることはありません。

その後、必要なときに加水分解することでカルボニル基またはホルミル基を有する化合物に戻すことができます。

カルボニル化合物は合成の種類が多い

ここでは、カルボニル化合物の中でも「脱離基を有さない化合物の合成反応」について解説してきました。カルボン酸誘導体では求核アシル置換反応が起こります。一方で脱離基のないカルボニル化合物では、求核付加反応が起こります。

繰り返すと、これら求核付加反応で重要なのは以下の合成反応です。

- グリニャール反応

- シアノヒドリンの合成

- アミンの反応:イミンまたはエナミンの合成

- 水和反応:アセタール・ヘミアセタールの合成

反応機構はどれも同じです。ただアミンの反応と水和反応については、生成後の化合物が不安定なため、さらに合成反応が進行することを理解しましょう。そのため、アミンの反応と水和反応は反応機構が複雑になります。

カルボニル化合物は反応の種類が多いからこそ、重要な官能基だといえます。カルボニル基やホルミル基から多くの置換基を合成できるため、どのような化学反応を起こすのか理解しましょう。