炭素結合を作る合成反応は有機化学で非常に重要です。それらの反応の中でも、アルドール反応は頻繁に利用される合成反応の一つです。有機化学を学ぶとき、すべての人で学習する合成反応がアルドール反応です。

ただ、アルドール反応は一つの反応で終わるわけではありません。生成物ができた後、脱水反応によってさらに反応が進行することもあります。これをアルドール縮合といいます。

アルドール反応は重要な反応ではあり、詳細に反応機構を理解しておく必要があります。そうでなければ、どのような生成物を合成できるのか予測することができません。

アルドール反応は多くの研究がされています。そのため応用例はたくさんあります。ここではアルドール反応やアルドール縮合について、基礎的な内容を解説していきます。

もくじ

エノラートとケトン・アルデヒドの反応がアルドール反応

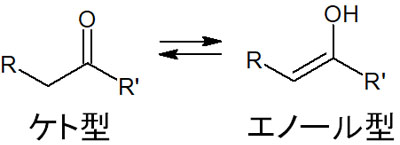

カルボニル基を有する化合物では、ケト・エノール互変異性が可能です。通常はケト型ですが、エノール型に分子の形を変えることができるのです。

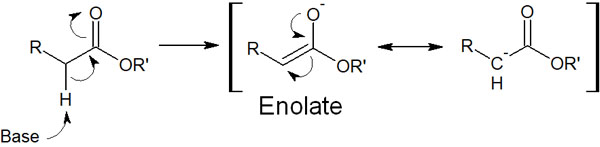

エノール型になれるのは、カルボニル基のα炭素(カルボニル基の隣にある炭素原子)が関係しています。「カルボニル基の隣にある炭素原子」に結合している水素原子(α水素)は酸性度が高く、塩基によってプロトンが引き抜かれやすいです。その結果、エノール型になります。

このとき生成する分子をエノラートといいます。以下のようにプロトンが引き抜かれ、エノラートが生成されます。

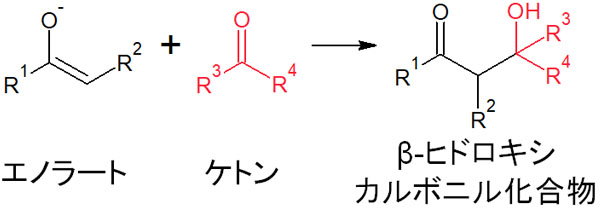

エノラートでは、α炭素がマイナスの電荷を帯びています。カルバニオンの性質があるため求核性をもちます。そのため、ケトンやアルデヒドのカルボニル炭素を攻撃することができます。

以下のように、エノラートとカルボニル化合物が反応し、新たな生成物(β-ヒドロキシカルボニル化合物)を得られます。

β-ヒドロキシカルボニル化合物が合成されるこの反応をアルドール反応といいます。また付加反応なので、アルドール付加とも呼ばれています。

・クライゼン縮合との違い

なお、アルドール反応と似た化学反応にクライゼン縮合があります。クライゼン縮合はエノラートとエステルの合成反応です。またアルドール反応と異なり、クライゼン縮合ではエステルが脱離します。エノラートによる反応なのは同じですが、反応機構は異なります。

エノラートと反応するのがケトンまたはアルデヒドだと、アルドール反応になります。一方でエノラートとエステルが反応する場合、クライゼン縮合になります。こうした違いがあることを理解しましょう。

塩基によってアルドール付加が起こる反応機構

それでは、どのようにアルドール反応が進行するのでしょうか。一般的には、アルドール付加は塩基触媒によって反応が進行します。塩基によってエノラートが生成することで、アルドール反応が起こるのです。

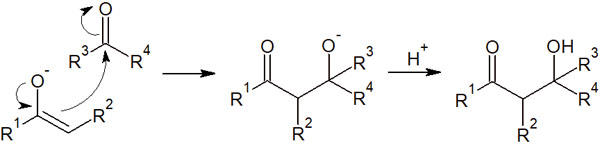

このときの反応機構は以下のようになります。

前述の通り、α炭素はマイナスの電荷を帯びています。そのため、ケトンやアルデヒドのカルボニル炭素を攻撃できます。その結果、新たな炭素鎖を作ることができます。

・触媒量の塩基で反応が進む

なお、アルドール付加では触媒量の塩基で合成反応が進みます。1当量の塩基を加える必要はありません。そのため、エノラートよりも弱い塩基を利用したとしてもアルドール反応が進行します。

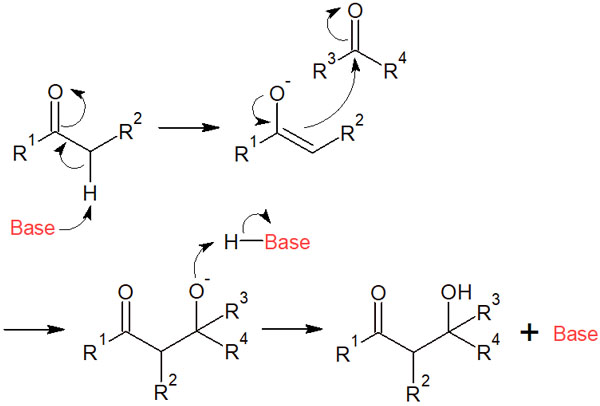

この理由としては何があるのでしょうか。アルドール付加の反応機構全体を記すと、以下のようになります。

最初、塩基がプロトンを引き抜いてエノラートが生成されます。その後、アルドール付加反応が進行することで、塩基に結合したH+が引き抜かれて塩基が再生されます。そのため、塩基は再びα水素を引き抜くことでエノラートを作ります。

アルドール付加で触媒量の塩基があれば反応が進行するのは、このような理由があります。ちなみにクライゼン縮合では、1当量の塩基が必要です。この理由として、アルドール反応のように塩基が復活することがないからです。

交差アルドール反応は有用性が低い

なおアルドール付加では、同じ分子同士のアルドール反応が例として頻繁に用いられます。それでは、異なる分子を用いてアルドール反応させることはできるのでしょうか。異なる2つの分子によってアルドール反応させることを交差アルドール反応といいます。

ただ交差アルドール反応は一般的に有用性が低いです。この理由として、多くの化合物が生成されてしまうからです。

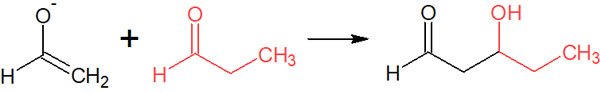

例えば、アセトアルデヒドを塩基によってエノラート化した後、プロピオンアルデヒドを加えることで、以下のような化合物を合成することはできるのでしょうか。

結論をいうと、この化合物だけを合成することはできません。他にも多くの生成物が合成されます。

前述の通り、カルボニル基のα水素は酸性度が高いです。エノラートは強塩基でもあるため、エノラートはプロピオンアルデヒドのα炭素に結合しているプロトンを引き抜きます。その結果、プロピオンアルデヒド由来のエノラートも合成されます。

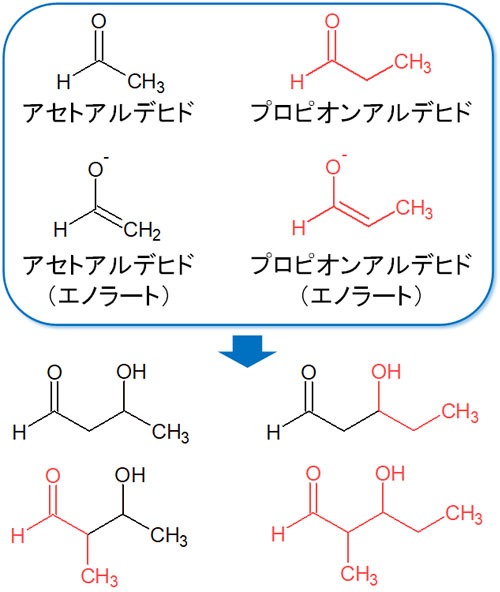

このように、溶液中に2種類のエノラートが生成されます。そのため、以下の4種類の反応が溶液中で起こります。

- アセトアルデヒド(エノラート)とアセトアルデヒドの反応

- アセトアルデヒド(エノラート)とプロピオンアルデヒドの反応

- プロピオンアルデヒド(エノラート)とプロピオンアルデヒドの反応

- プロピオンアルデヒド(エノラート)とアセトアルデヒドの反応

このように、4種類の化合物が合成されます。交差アルドール反応の有用性が低いのは、多くの副生成物が合成されるからです。複雑な反応になるため、異なる化合物をアルドール反応させるケースは少ないです。

α水素がない化合物で交差アルドール反応を行うべき

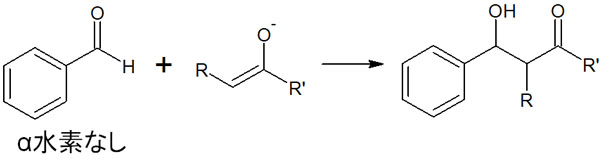

それでは、交差アルドール反応は意味がないのでしょうか。そうではなく、特定の条件であれば交差アルドール反応は意味があります。それは、α水素がない化合物を利用してアルドール付加させるときです。

化合物によっては、α炭素に水素原子が存在しないことがあります。その場合、エノラートと反応させるときに酸・塩基反応が起こることはありません。溶液中に他のエノラートが生成されることなく、合成反応を進めることができます。

例えば、以下のような化合物同士の反応が該当します。

エノラートと反応させる上図の化合物には、α水素がありません。そのため酸・塩基反応は起こらず、一つの反応のみ起こります。交差アルドール反応を成功させるには、反応させる化合物が限られると理解しましょう。

どのような形のエノラートを合成できるのかについて、位置選択性は塩基の種類によって制御できます。NaHのように立体障害が小さい場合、置換基が多いエノラートが合成されます。一方でLDAのようにかさ高い塩基では、立体障害によって置換基が少ないエノラートが合成されます。

その後、α水素をもたないカルボニル化合物を加えることで、交差アルドール反応によって目的の化合物を得られます。

E1cB反応(脱離反応)でアルドール縮合が進行する

なおアルドール付加するとき、アルドール化合物(β-ヒドロキシカルボニル化合物)を得るためには、少量の塩基を加えます。触媒量の塩基を加えることで、エノラートを生成させながら目的化合物を得ることができます。

一方で塩基の量が多い場合、異なる化合物を合成することができます。具体的には、脱離反応によってアルケン化合物を得られます。

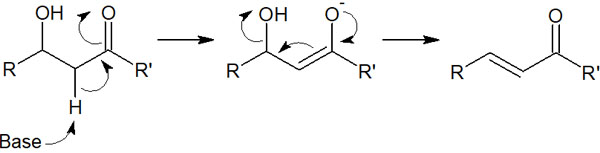

通常、アルコールが脱離することはありません。ただケトン(カルボニル基)のβ位に-OH(ヒドロキシ基)が存在する場合、化合物がエノール化した後、ヒドロキシ基が脱離します。反応機構は以下の通りです。

これをE1cB反応といいます。ケトンが存在する場合、α水素は酸性度が高いためエノラートになります。その後、電子が戻るときに脱離基があれば、二重結合を作りながら脱離反応が起こるのです。

水またはアルコールが脱離することで、新たな分子が形成されることを縮合といいます。アルドール反応を起点として、E1cB反応によって-OHが脱離するため、前述のとおりこの反応をアルドール縮合といいます。アルドール付加に加えて、縮合反応が進行するのがアルドール縮合です。

ちなみに一般的には、強塩基の使用や高い反応温度、長い反応時間など、過酷な条件で反応させるとアルドール縮合が進行しやすいです。

・交差アルドール縮合も可能

なおアルドール縮合については、交差アルドール縮合も可能です。交差アルドール反応をするとき、塩基が過剰であればE1cB反応が進行し、交差アルドール縮合します。

アルドール化合物を得たいのか、交差アルドール縮合によってアルケンを得たいのかについては、塩基の量を調節するようにしましょう。

酸触媒(酸性条件)でE1脱離またはE2脱離による脱水が起こる

アルドール縮合については、塩基性条件だけでなく、酸性条件でも進行します。脱離反応によって、アルケン(二重結合)が作られる事実は同じです。ただ、塩基性条件とは反応機構が異なります。酸触媒の利用では、E1脱離またはE2脱離によって脱水します。

酸性条件では、酸素原子にプロトンが結合することでプラスの電荷を帯びるようになります。その後、水が離脱して二重結合が作られます。

例えば酸触媒を用いた、E2脱離による脱水の反応機構は以下の通りです。

酸性条件での反応なので、溶液中に存在する塩基は非常に少ないです。ただα水素は酸性度が高いため、少量の塩基であってもE2反応が進行します。またE1反応で反応が進行することもあります。

分子内アルドール反応での環化反応

なお、同じ分子内にケトン(カルボニル基)やアルデヒド(ホルミル基)の官能基を有する場合、環化します。これを分子内アルドール反応といいます。

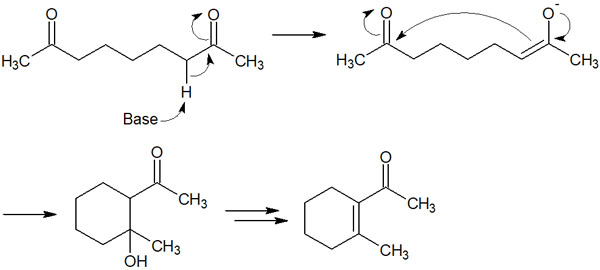

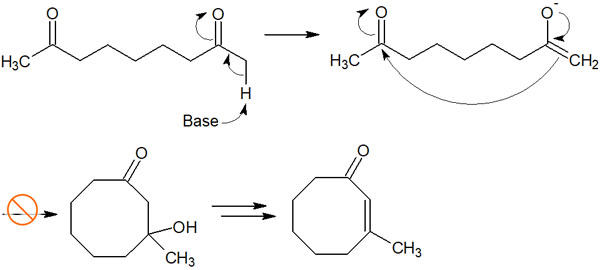

反応機構はこれまで説明したアルドール付加と同じです。同じ分子内でアルドール反応が起こると理解しましょう。このとき、主に5員環または6員環の化合物が合成されます。例えば、以下の化合物では塩基を加えることでアルドール反応(アルドール縮合)が進行します。

重要なのは、6員環の化合物が生成していることです。

上図のカルボニル化合物では、α炭素が2ヵ所あります。ただ、エノラートが攻撃できる部分は一ヵ所だけです。例えば以下の反応機構では、8員環の化合物が生成されます。

ただ、8員環の化合物はひずみが大きいために合成することはできません。ひずみの少ない6員環の化合物のみ分子内アルドール縮合によって得られます。

アルドール付加やアルドール縮合では、位置選択性を考えることも重要です。分子内アルドール縮合については、5員環または6員環の化合物を得られます。

炭素結合を作るアルドール反応

有機化学を学ぶとき、全員が勉強する項目がアルドール反応です。エノラートとケトン(またはアルデヒド)との反応がアルドール反応です。

最初に理解するべきはアルドール付加です。エノラートがカルボニル炭素を攻撃することで、β-ヒドロキシカルボニル化合物を得られます。1当量の塩基は必要なく、触媒量の塩基でアルドール付加が進行します。

ただ、塩基の量が多いと脱離反応が起こります。脱水にすることでアルケン(二重結合)をもつ化合物が生成されます。また、酸触媒であってもアルドール縮合が起こり、アルケンを得られます。

アルドール反応は炭素結合を作る重要な反応ではあるものの、反応条件や利用する塩基によって生成化合物が変わります。そこで、どのように反応させることで、目的化合物を得られるようになるのか理解しましょう。