新たな炭素を作る合成反応は有機化学で非常に重要な反応の一つです。新たな炭素鎖を作るとき、アニオン(マイナスの電荷を有するイオン)の炭素があると非常に効果的です。こうしたアニオン化合物が有機金属化合物です。

アニオンの炭素原子であるため、有機金属化合物は強塩基です。またアニオンは求核剤としても働きます。カルボアニオン(カルバニオン)というわけではないものの、有機金属化合物はカルバニオン性が高いです。

それでは、どのようにして有機金属化合物を合成するのでしょうか。また有機金属化合物を活用して、どのように合成反応を進めればいいのでしょうか。そもそも、なぜ有機金属化合物を利用する必要があるのでしょうか。

有機化学の性質を学べば、これらを理解できるようになります。どのように有機金属化合物を利用して化合物を合成すればいいのか解説していきます。

もくじ

有機金属化合物により、炭素がアニオンとして存在する

有機化学では金属を利用する場面が非常に多いです。有機化学の研究室では、どの研究者も触媒として金属を利用します。これら金属の中でも、分子の中に金属を有する化合物が存在します。それが有機金属化合物です。

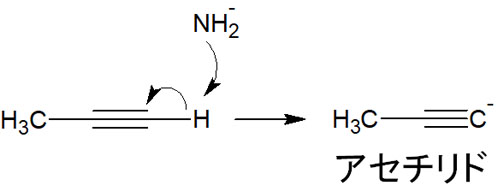

分子の中には、カルボアニオンとしてマイナスの電荷を有することのできる化合物が存在します。代表的な分子として、分子の末端に三重結合を有する化合物(アルキン)が知られています。

例えば、アルキンであるアセチレンは酸性度が高いです。そのため強塩基と反応させることでアセチリドを生じます。

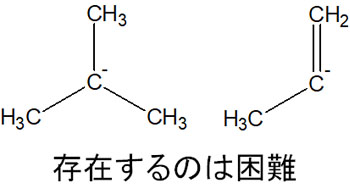

sp混成軌道を有する分子だと、カルボアニオン(カルバニオン)を作ることができます。

一方でsp3混成軌道やsp2混成軌道を有する分子はどうでしょうか。この場合、アニオンを作ることは困難です(一部、例外あり)。

そこで、金属を利用します。有機金属化合物としては、Mg(マグネシウム)やLi(リチウム)が多用されます。有機金属では、金属原子と炭素原子の結合を作ることができます。

炭素原子に対して、酸素原子や窒素原子が結合すると、炭素原子はプラスの電荷を帯びるようになります。これは、炭素原子のほうが電気陰性度が低いからです。

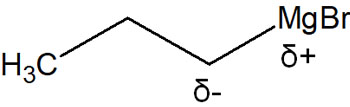

一方でMg(マグネシウム)やLi(リチウム)は元素周期表の左側に存在するため、炭素原子のほうが電気陰性度は高いです。そのため酸素原子や窒素原子が結合したときとは逆に、炭素原子はマイナスの電荷を帯びるようになります。

これが、有機金属化合物で炭素原子がマイナスの電荷を有する理由です。炭素-金属の共有結合を有するため、カルボアニオンではありません。ただ炭素原子はマイナスに強く分極しているため、カルボアニオンと同等の合成反応が可能です。

Mg(マグネシウム)を使ったグリニャール反応が最も有名

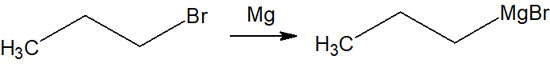

共有結合を有する有機金属化合物としては、グリニャール試薬が最も有名です。分子の中にマグネシウムを有する化合物がグリニャール試薬です。

乾燥したエーテル溶媒にて、ハロゲン化アルキルと金属マグネシウムを混ぜることでグリニャール試薬を作ることができます。無水エーテルの溶媒としては、ジエチルエーテルやTHF(テトラヒドロフラン)などさまざまです。

ハロゲン化アルキルとして、アルキル鎖に塩素原子や臭素原子、ヨウ素原子が結合している場合、グリニャール試薬を作れます。

分子がマグネシウム金属の表面で反応すると、グリニャール試薬が合成されます。ただマグネシウムの表面は通常、酸化マグネシウムで覆われております。そのためマグネシウム金属を細かく粉砕するだけでなく、超音波を用いて表面の酸化マグネシウムを取り除くなどの工夫が必要です。

金属マグネシウムが共有結合を作るため、マグネシウムの酸化状態はMg(0)からMg(Ⅱ)になっています。そのため、この反応を酸化的挿入または酸化的付加といいます。ちなみに酸化的付加はMg(マグネシウム)だけでなく、Li(リチウム)やCu(銅)、Zu(亜鉛)でも起こります。

なお、グリニャール試薬はフランスの化学者であるヴィクトル・グリニャールによって発見されました。この功績により、彼はノーベル化学賞を受賞しています。

Li(リチウム)により、強塩基性の化合物を作る

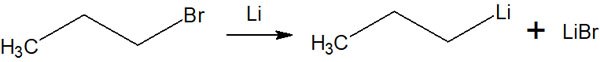

Mg(マグネシウム)を用いた有機化合物がグリニャール試薬ですが、Li(リチウム)を用いた有機金属化合物も有名であり、化学合成では広く利用されています。

グリニャール試薬と同じように、ハロゲン化アルキルと化学反応させることで金属リチウム化合物を得ることができます。金属リチウムを利用する場合、ハロゲン化アルキルに対して2当量のリチウムが必要です。これは、金属リチウム化合物が生成すると同時に、ハロゲン化リチウムが生成するからです。

このときは無水のエーテルや炭化水素の溶媒を利用し、ハロゲン化アルキルと金属リチウムを反応させます。

なおグリニャール試薬を含め、有機金属化合物に共通しますが、リチウム化合物は強塩基です。カルボアニオンと同等に働くほど、強い塩基性をもつのが有機リチウム化合物です。

有機金属化合物を作るときの注意点:分子内反応

それでは、ハロゲン化アルキルと金属を反応させれば自由に有機金属化合物を作れるのでしょうか。当然、そういうわけではありません。有機金属化合物を作るときは注意点があります。

必ず考慮するべきは分子内反応です。分子の中に求電子性を有する官能基があると、有機金属化合物が生成されると同時に、分子内で合成反応が進みます。求電子性を有する官能基としては、例えば以下があります。

- カルボニル基(-C=O)

- エステル(-COO-)

- シアノ基(-C≡N)

これらの官能基では、炭素原子はプラスの電荷を有しています。そのため求電子性のある官能基が分子内に存在すると、強塩基であるグリニャール試薬や有機リチウムは官能基の炭素原子を求核攻撃し、分子内反応を起こします。

また、プラスの電荷を有する水素原子がある官能基が存在してもいけません。以下のような官能基がこれに該当します。

- ヒドロキシ基(-OH)

- アミノ基(-NH2)

- カルボン酸(-COOH)

酸素原子や窒素原子による強い電気陰性度により、これらの原子に結合している水素はプラスの電荷を帯びています。そのためアニオン性をもつ炭素と反応し、水素(プロトン)が引き抜かれます。

グリニャール試薬や有機リチウム化合物は優れているものの、利用できる場面は限られます。これらの官能基を分子内に有すると利用できないからです。

なお、グリニャール試薬では乾燥エーテルを溶媒で用いると記しましたが、これは水と有機金属化合物が反応するからです。有機金属化合物を利用するとき、できるだけ水分のない環境(無水条件)で合成反応を進めなければいけません。

有機金属化合物でのアルキル化と反応機構

なぜ、有機金属化合物を学ぶことが重要なのでしょうか。それは、有機金属化合物を利用することで新たな炭素鎖を作れるからです。

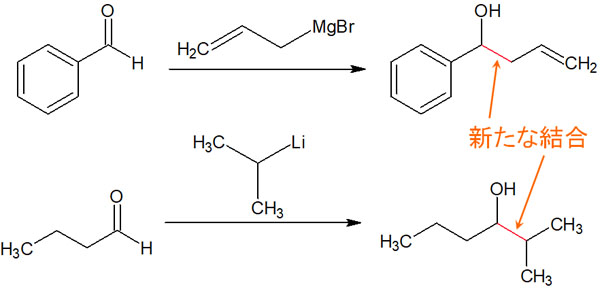

マイナスの電荷を有する炭素が存在すれば、炭素が求核攻撃することでアルキル化され、新たな炭素鎖が加わります。例えば、以下のような合成反応が可能です。

カルボニル基(C=O)を有する化合物と反応することで、アルキル化によって新たなアルキル鎖が生成されます。

多くの場合、グリニャール試薬や有機リチウム化合物はカルボニル基を有する分子と反応させます。カルバニオンとほぼ同じ性質を有するカチオン炭素原子がカルボニル基を攻撃します。その結果、アルキル化することができます。

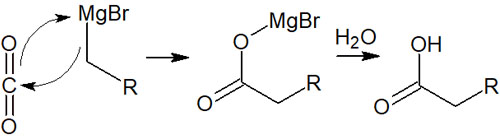

・グリニャール試薬の反応機構

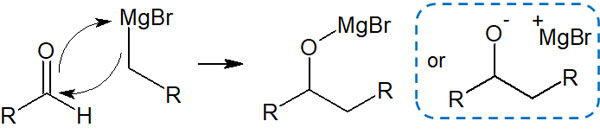

それでは、有機金属化合物の反応機構はどのようになっているのでしょうか。グリニャール反応を例に解説していきます。

前述の通り、金属原子は電気陰性度が弱いため、共有結合によって炭素原子と結合すると、炭素原子はマイナスの電荷を帯びるようになります。そのため、炭素原子はカルボニル基に求核攻撃します。それと同時に、カルボニル基の酸素原子は金属(マグネシウム)と配位します。

その後、水を加えることで酸素原子に結合していた金属原子はなくなり、ヒドロキシ基(-OH)が生成されます。

グリニャール反応など、有機金属化合物の詳細な反応機構は解明されていません。ただ一般的には、このように反応機構が説明されています。

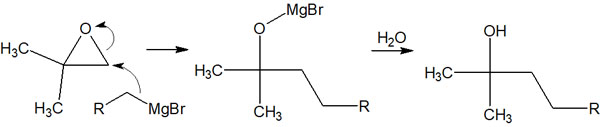

・エポキシドと反応させ、アルコールを作る

なお炭素原子が求核性をもつため、カルボニル基やアルデヒド基だけでなく、エポキシドと反応させることができます。最も有効な金属化合物の合成反応はカルボニル基やアルデヒド基ですが、エポキシドを利用してもいいのです。

有機金属化合物は強塩基であるため、塩基性条件にてエポキシドの合成反応が進みます。エポキシドを塩基性条件下で反応させると、少ない置換基をもつエポキシドの炭素原子に求核攻撃します。

なぜ、置換基の少ない炭素原子が攻撃されるのでしょうか。それは、立体障害が少ないからです。このような反応機構により、エポキシドと有機金属化合物を反応させることができます。

ケトンやアルデヒドと反応させ、アルコール合成が可能

これら有機金属化合物を用いた化学反応はアルキル鎖を作ると同時に、アルコールが合成されます。カルボニル基やアルデヒド基への求核攻撃であっても、エポキシドとの反応であっても、ヒドロキシ基(-OH)を有する化合物が生成されます。

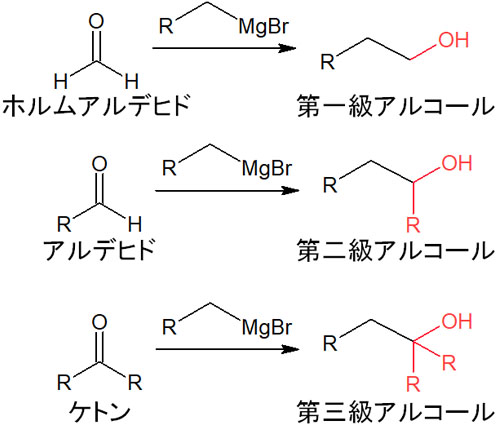

前述の通り、カルボニル基(C=O)を有する化合物との合成反応がグリニャール試薬や有機リチウム化合物で重要です。そうしたとき、反応させる化合物がケトンなのかアルデヒドなのかによって、生成化合物が以下のように違ってきます。

- ホルムアルデヒドと反応させる:第一級アルコールを生成

- アルデヒドと反応させる:第二級アルコールを生成

- ケトンと反応させる:第三級アルコールを生成

このように、どのような試薬と有機金属化合物を反応させるのかによって、合成されるアルコールが異なります。いずれにしても、最終生成物はアルコールです。ただ、「どのようなアルキル鎖をもつ化合物が合成されるのかについては、官能基に依存する」と理解しましょう。

・二酸化炭素と反応させ、カルボン酸を得る

参考までに、C=Oの構造を有する分子としては二酸化炭素(CO2)も知られています。有機金属化合物はケトンやアルデヒドと反応することから、同じようにC=Oの構造をもつ二酸化炭素とも合成反応が進行します。

二酸化炭素と有機金属化合物を反応させるとカルボン酸を合成できます。反応機構は以下になります。

有機金属化合物の反応機構はどれも同じです。反応試薬を二酸化炭素にするだけで、最終生成物はカルボン酸となります。

1,2付加が進行し、マイケル付加(1,4付加)は起こらない

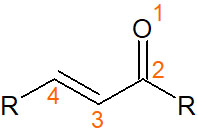

なお化合物の中にはα,β-不飽和カルボニルが存在します。α,β-不飽和カルボニル化合物は以下の構造を有しています。

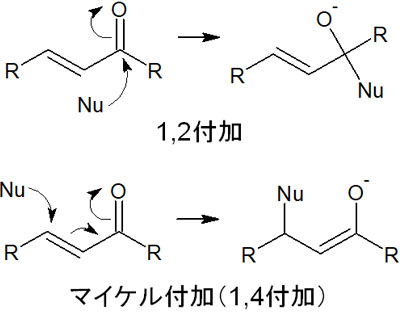

α,β-不飽和カルボニルの場合、求核攻撃するときにマイケル付加を起こすことが広く知られています。

求核試薬がカルボニル基の炭素を攻撃するとき、1,2付加といいます。一方、求核試薬が二重結合の炭素を攻撃する場合、マイケル付加(1,4付加)といいます。

カルボニル化合物を反応させるとき、α,β-不飽和カルボニルでは求核剤が攻撃する場所が2つ存在します。そうしたときグリニャール試薬や有機リチウム化合物では、マイケル付加は進行しません。つまり1,4付加ではなく、1,2付加によって化合物が合成されます。

有機化学では位置選択性が重要です。Cu(銅)を用いた有機金属化合物など、1,4付加で進行する例外はあるものの、一般的に有機金属化合物は1,2付加で合成反応が進行します。

有機金属化合物は有用性が高い

C=Oの構造式を有する分子であれば、有機金属化合物と反応させることで新たな炭素結合を作ることができます。アルデヒドやケトンと反応させることで、第一級アルコールや第二級アルコール、第三級アルコールを得られます。

または、エポキシドと合成反応させてもいいです。二酸化炭素と反応させるとカルボン酸を得ることもできます。

これら有機金属化合物としてはグリニャール試薬や有機リチウム化合物が非常に有名です。有機金属化合物の試薬を利用することで、新たな結合を作れます。

ただ、どのような化合物であっても有機金属化合物を利用できるわけではありません。分子内に求電子性の官能基がある場合、分子内反応を起こすため、グリニャール試薬を作れません。それに加えて位置選択性を理解し、有機金属化合物を利用することで合成反応を進めるようにしましょう。